Nel cuore della Via Lattea si cela un buco nero supermassiccio di 4,2 milioni di masse solari denominato Sagittarius A* (SgrA*). Mentre alcuni buchi neri suoi simili possono essere estremamente attivi, divorando grandi quantità di gas e polveri caldi, molto brillanti nei raggi X, SgrA* è invece piuttosto quiescente.

Sembra che l’ultima intensa attività sia stata prodotta alcuni milioni di anni fa, prova ne sarebbero due enormi bolle di plasma che, come una gigantesca clessidra, si dipartono dal centro galattico. Ma ogni tanto, SgrA* mostra segnali di attività, benché molto brevi.

Osservazioni simultanee

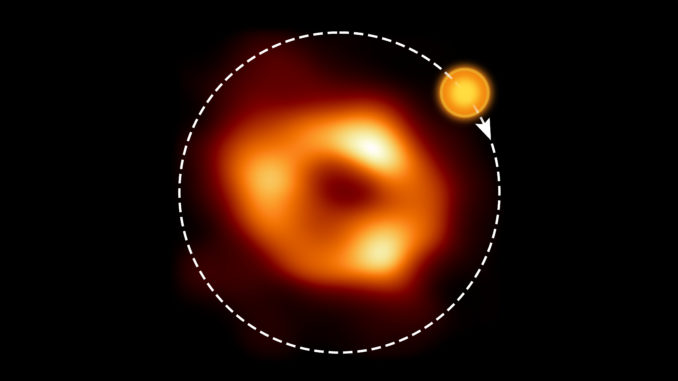

Quando l’Event Horizon Telescope (EHT) ha puntato Sgr A* nell’aprile 2017, ottenendo i dati per la comporre la prima immagine, anche altri strumenti hanno eseguito osservazioni in altre lunghezze d’onda. L’11 aprile, l’Osservatorio a raggi X Chandra della NASA ha catturato una potente esplosione di raggi X.

La buona sorte ha voluto che l’Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) fosse anch’esso puntato sulla stessa sorgente, come parte del programma EHT. L’evento è stato quindi osservato anche a lunghezze d’onda millimetriche, non senza sorprese. Il resoconto è riportato su Astronomy & Astrophysics del 22 settembre 2022.

“Quello che è veramente nuovo e interessante è che tali bagliori erano sinora chiaramente presenti solo in osservazioni di raggi X e infrarossi di Sagittarius A*”, ha detto l’autore principale Maciek Wielgus del Max Planck Institute for Radio Astronomy di Bonn. “Qui vediamo per la prima volta un’indicazione molto forte che i punti caldi orbitanti sono presenti anche nelle osservazioni radio“.

Oggetti ancora misteriosi

Benché l’anatomia di un buco nero sia abbastanza chiara – disco di accrescimento, “penombra”, orizzonte degli eventi e singolarità centrale – nulla sappiamo su quanto accada alla materia dopo aver varcato il punto di non ritorno. Anche la situazione all’esterno non è ben chiara e molte cose sono ancora da capire su questi oggetti astrofisici.

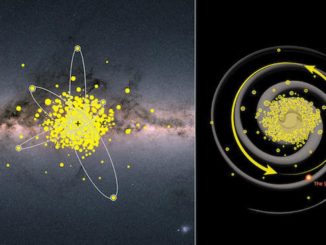

Ad esempio, non è chiaro cosa produca i bagliori come quello registrato da Chandra. Una possibile spiegazione potrebbe essere nell’interazione tra il disco di accrescimento e il campo magnetico. Su SgrA* il campo magnetico potrebbe fungere da insperata salvezza per le particelle elettricamente cariche che così sarebbero deflesse anziché essere divorate dall’imponente voragine gravitazionale.

Tale materiale tenderebbe ad accumularsi nei dintorni, almeno temporaneamente, sino a quando non si crei una qualche rottura nella struttura del campo magnetico che permetta al buco nero di catturarlo. La rottura rilascia anche energia nel materiale circostante, provocando bolle di plasma caldissimo.

Una possibile spiegazione

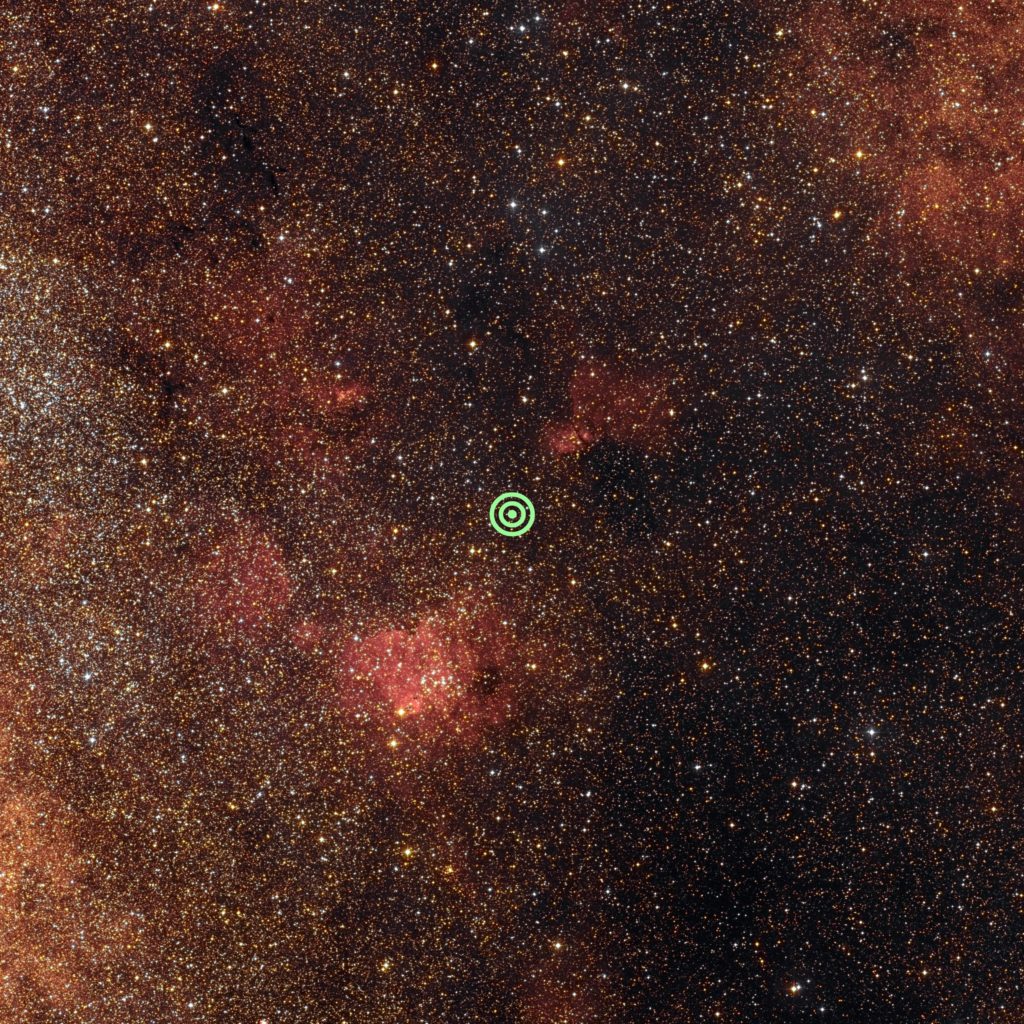

Tali nubi di plasma, secondo gli studiosi, inizialmente emetterebbero principalmente alle alte energie per via delle altissime temperature. Raffreddandosi, però, diverrebbero rilevabili anche a lunghezze d’onda più lunghe, sino a quelle radio, così come ha fatto ALMA. Nella regione ottica non sarebbero visibili perché tali strutture sarebbero fortemente oscurate da impenetrabili coltri di gas e polveri in direzione del Centro Galattico.

In media, un punto caldo dura tipicamente per una singola orbita prima di essere diviso dal buco nero. Quello osservato sfrecciava attorno al buco nero a circa il 30% della velocità della luce, impiegando appena 70 minuti per un’orbita per poi essere smembrato circa 35 minuti dopo.

Utili per mappare l’ambiente

La loro presenza, tuttavia, non è una mera curiosità poiché queste bolle di plasma possono essere utilmente impiegate per mappare la struttura del campo magnetico di SgrA*. Acculando dati, si potrà conoscere più nel dettaglio l’ambiente che circonda il centro della nostra galassia.