Le nebulose planetarie sono piccole nubi di gas rappresentative delle ultimissime fasi evolutive in stelle di massa solare. Le osserviamo in cielo con una grande varietà di forme, spesso a simmetria sferica, oppure altrettanto di frequente bipolare, talvolta anche con strutture molto complesse.

Da qualche tempo si sospettava che la varietà di forme fosse veicolata dalla presenza di eventuali compagni stellari o planetari, che interferiscono con il vento prodotto dalla gigante rossa. Le nebulose planetarie non sono altro che gli strati esterni, gradualmente rilasciati dalla stella, e resi luminosi dalla ionizzazione indotta dal nucleo stellare che nel frattempo è stato messo a nudo.

Oggi gli astronomi hanno a disposizione strumenti capaci di offrire la sensibilità e risoluzione necessaria per osservare direttamente queste fasi transitorie. Con tale scopo è nato l’ambizioso progetto Atomium in collaborazione con l’Atacama Large Millimeter / submillimeter Array(Alma) dell’Eso, che si proponeva di osservare una dozzina di stelle giganti rosse e di mapparne i venti stellari, talvolta anche milioni di volte più intensi di quello solare.

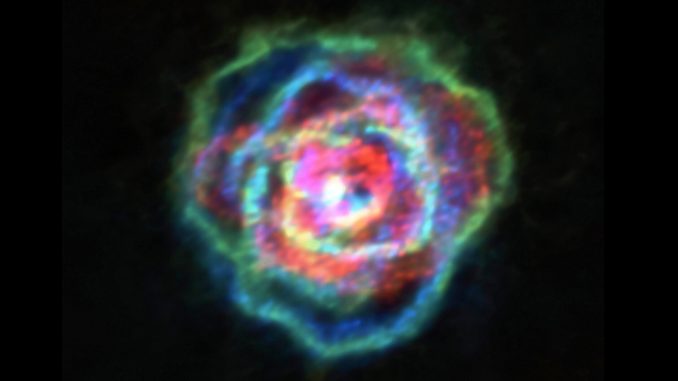

Con sorpresa, nel campione esaminato dal team guidato da Leen Decin a KU Leuven, non è stata rilevata emissione a simmetria sferica, ma strutture sempre diverse e anche molto complesse, come nell’esempio di R Aquilae (vedi foto), in cui le emissioni ricordano i petali di una rosa. Le osservazioni eseguite con Alma sono in buon accordo con i modelli previsti per la formazione di una nebulosa planetaria.

Per interpretare quanto osservato, il team ha proposto un processo chiamato “interazione binaria”, in cui la presenza di un compagno della gigante condiziona la direzione delle emissioni del vento stellare, condizionando la sua disposizione intorno alla stella.

Poiché il vento stellare è il primo passo nella formazione di una nebulosa planetaria, l’interazione binaria è anche il meccanismo alla base della variegata morfologia di questi splendidi oggetti celesti.